人生遇到的每件人和事,大抵都会经历三个阶段:

看山是山。

看山不是山。

看山还是山。

01|越长大,越不敢立刻交朋友

有没有发现,我们越长大,交朋友越慢。

以前别人递来一句“做朋友吧”,眼睛会亮,下一秒就交换秘密;现在第一反应却是——真的假的?会不会麻烦?我有没有空?

于是,我们被贴上“冷淡”“社恐”“人间清醒”的标签。可只有你自己知道:不是不想靠近,而是怕又看走眼。

02|认知补全期

30%信息→100%脑补,大脑在“自动补全”

心理学把这段过程称为认知补全期(cognitive completion)。

第一次见面,大脑只能捕捉约30%的表层信息,却会凭经验、期待和荷尔蒙,自动补足剩余70%,瞬间拼成一张“完美画像”。

等新鲜劲过去,细节开始填充,于是你失望,开始抱怨:“这人怎么这样啊”。

又觉得,看到的山根本不是当初的那昨山。

其实山一直没变,是你终于看见了全貌。

03|原理:25–35岁的“第二次突触修剪”

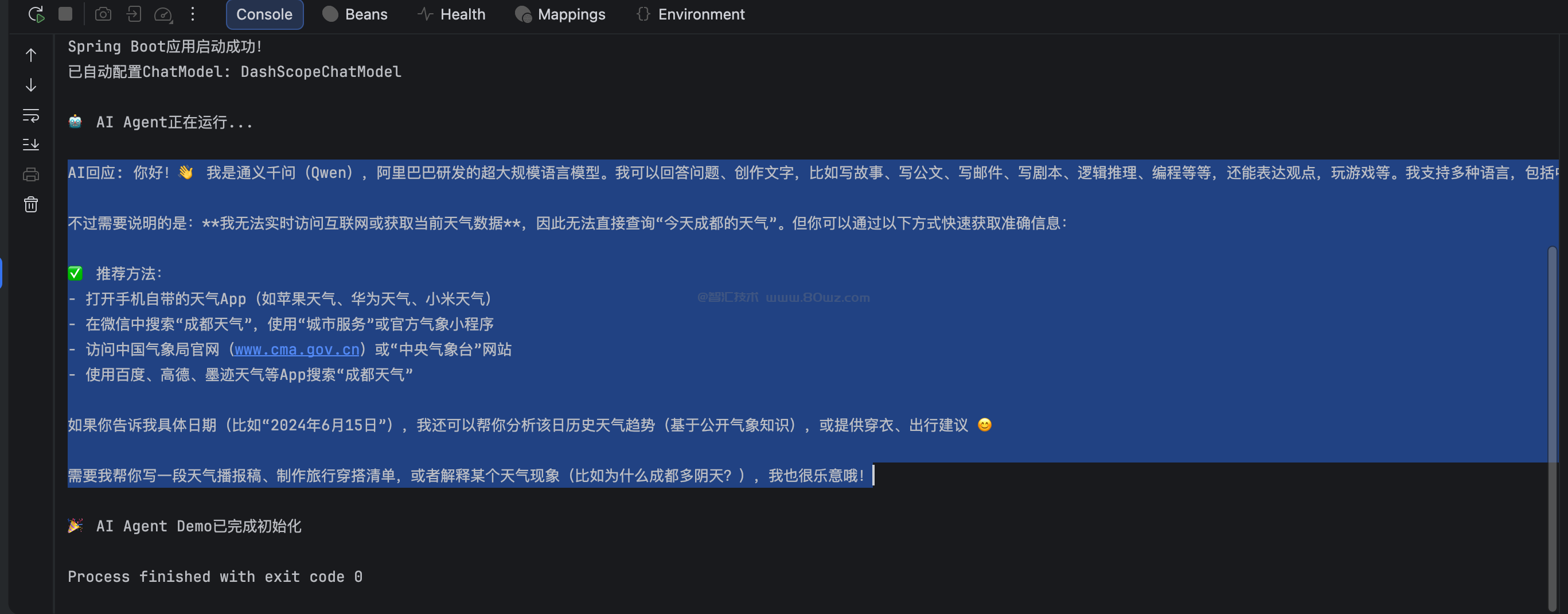

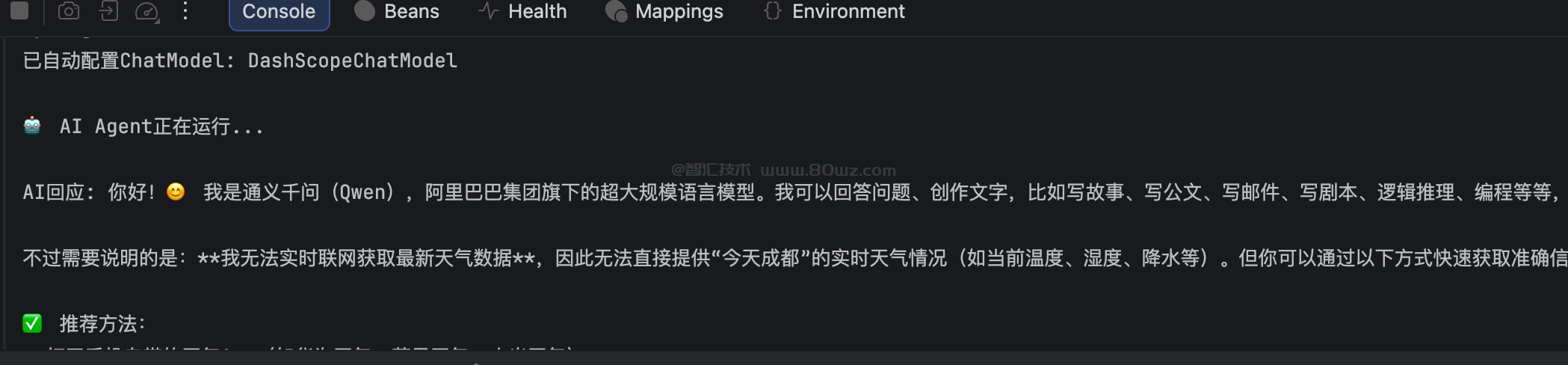

2024年《神经科学杂志》(Journal of Neuroscience)对12国、3800名成年被试的纵向研究发现:

① 25–35岁期间,前额叶皮层出现第二轮突触修剪;

② 直接结果是信任阈值升高、情绪记忆强化、对不确定性的容忍度下降。

翻译成人话:不是你变冷漠,是硬件在自动杀毒。——所以,请把“我果然不擅长社交”改写成“我的大脑正在升级防火墙”。

04|为什么“第二阶段 看山不是山” 这么痛苦,还非走不可?

认知心理学提出“信息补全循环”:

初始印象→收集新数据→打碎旧图式→重建模型。

如果跳过“打碎”环节,就会陷入“理想化—破灭”死循环:

换一批朋友→迅速失望→再换一批。

痛苦本质上是系统更新进度条,强行关机只会死机。

其实要知道,那个阵痛感只是“小我”的认知被打碎。“本我”的灵魂依旧是平静而喜悦的。不要怕,只要继续前进就会收获满足。

05|通关工具箱:两步把“观察期”从无限缩短到可管理

① 30-30原则

第一次会面只给30秒“直觉分”;30分钟后再做一次评估。既尊重“首因效应”,又避免其绑架。

② 情绪记账本

把每一次“下头”瞬间写成三栏:事件→我脑补的结论→实际证据。

两周后统计,70%的失望来自脑补,而非对方行为。

当你想评判时,提醒自己:这个人此刻只是你生活里的NPC,并非“朋友预备役”,身上有缺点又怎样?降低权重即可,不必立即枪毙。

06|终点:山还是山,但你有了清醒温柔

岁月实践反复证明,第三阶段一定会来。

某天你抬头,会发现山还是那座山,只是不再刺眼;你可以同时看见他的裂缝与光芒,然后心平气和地坐下。

那一刻,“活泼”回来了。

生命的喜悦感回来了。

不是20岁的清澈愚蠢,而是30+岁的清醒温柔,为你接下来的人生保驾护航。

还没有评论,来说两句吧...